tatsumatsuda: 2009年5月アーカイブ

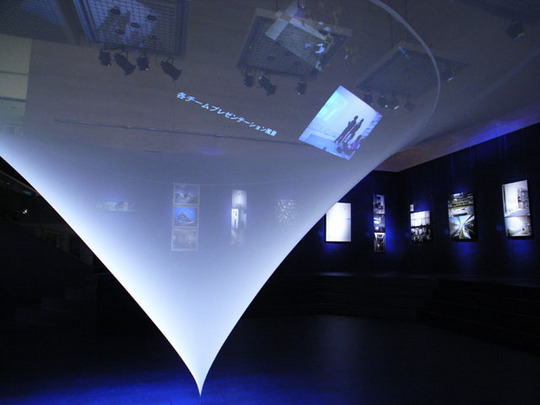

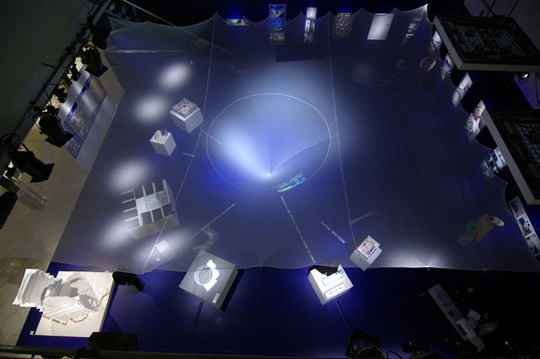

プロジェクト名: リスボン国際建築トリエンナーレ帰国展会場構成

計画年: 2007年11月

計画地: 東京都新宿区

キュレーター: 五十嵐太郎

会場構成: 松田達

照明: 三橋倫子

音楽: 中川さん

アート・ディレクション: ミリメーター

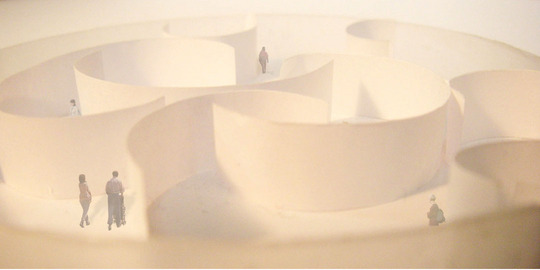

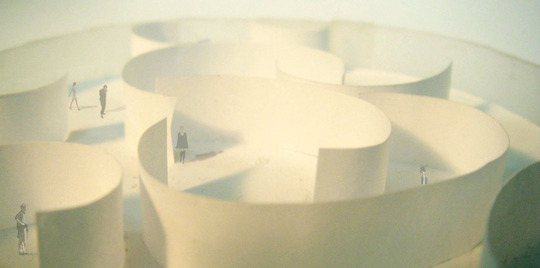

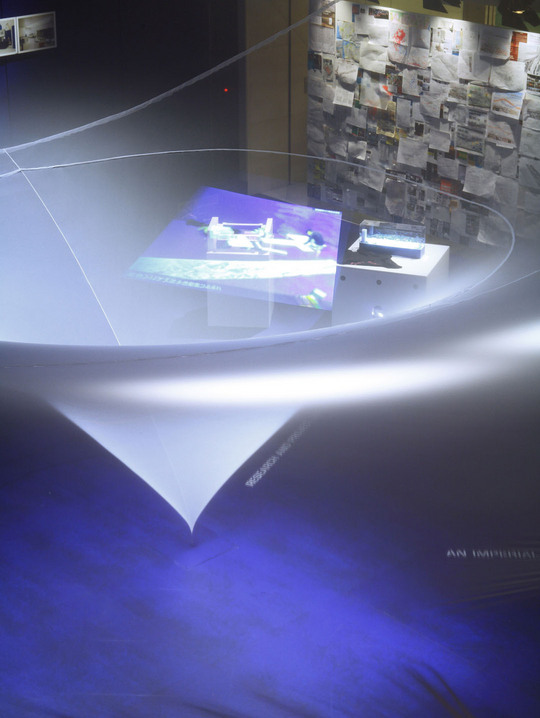

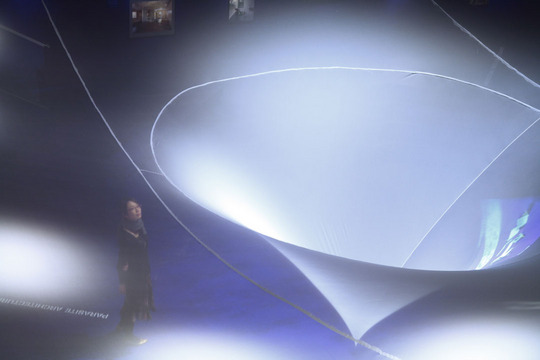

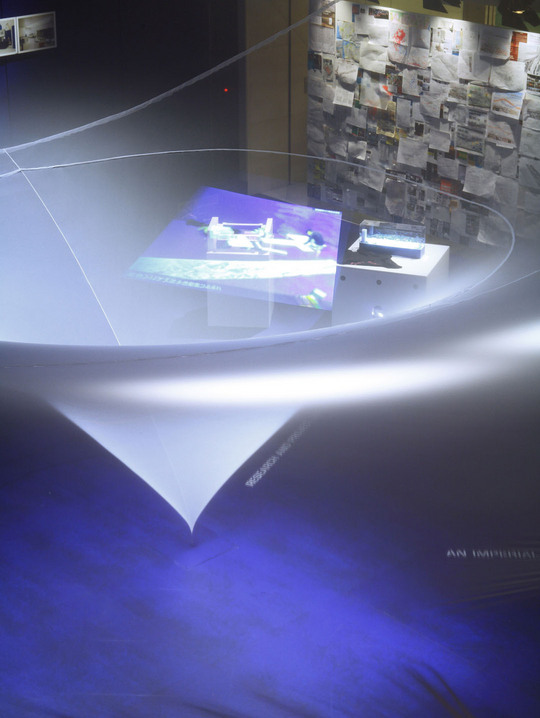

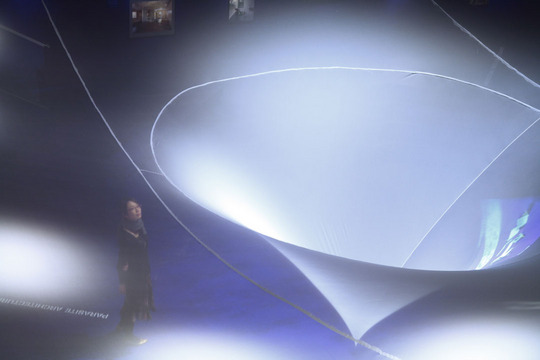

リビングデザインセンターOZONEにおける国際展の会場構成。「深海」と「渦」をテーマとした作品で、深海と渦をテーマとし、クラインブルーの床と壁、伸縮性素材の膜の使用により、非日常的な空間を創出しました。青白く光る伸縮性の膜は、床の1mmの孔に消えていくというように、マテリアルの可能性の限界を追求しています。

計画年: 2007年11月

計画地: 東京都新宿区

キュレーター: 五十嵐太郎

会場構成: 松田達

照明: 三橋倫子

音楽: 中川さん

アート・ディレクション: ミリメーター

LSN001

リビングデザインセンターOZONEにおける国際展の会場構成。「深海」と「渦」をテーマとした作品で、深海と渦をテーマとし、クラインブルーの床と壁、伸縮性素材の膜の使用により、非日常的な空間を創出しました。青白く光る伸縮性の膜は、床の1mmの孔に消えていくというように、マテリアルの可能性の限界を追求しています。

LSN002

LSN003

LSN004

LSN005

LSN006

LSN007

LSN008

撮影クレジット: 阿野太一(LSN001-LSN009)、新堀学(LSN011-LSN012)

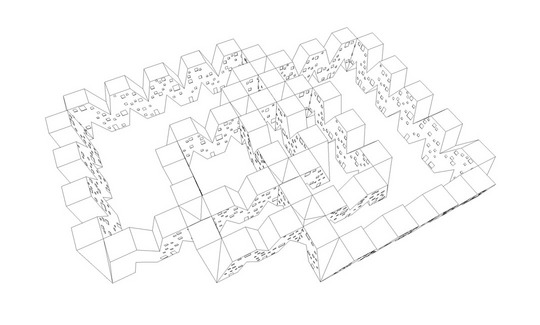

建築家の松川昌平さんが非常勤講師として担当されている二大学(東京理科大学と慶応大学)の合同中間講評会に、ゲストクリティークとして参加させて頂くことになりました。設計課題「関数空間-AlgorithmicSpace」の中間発表で、講評会後に建築系ラジオの収録「アルゴリズミック・デザイン」もあります。

松川昌平さんのブログに詳細情報があります。

http://www.000studio.com/main/memorandum.php?id=13845

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

日時 : 2009年6月6日(土)15:00-20:00(終了時間は前後するかもしれません)

場所 : 慶應義塾大学 湘南藤沢キャンパス 教室o(オミクロン)11

アクセス : http://www.sfc.keio.ac.jp/maps.html

キャンパス案内 : http://www.keio.ac.jp/ja/access/sfc.html

松川昌平さんのブログに詳細情報があります。

http://www.000studio.com/main/memorandum.php?id=13845

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

日時 : 2009年6月6日(土)15:00-20:00(終了時間は前後するかもしれません)

場所 : 慶應義塾大学 湘南藤沢キャンパス 教室o(オミクロン)11

アクセス : http://www.sfc.keio.ac.jp/maps.html

キャンパス案内 : http://www.keio.ac.jp/ja/access/sfc.html

東京理科大とSFCの合同講評会に参加しますの続きを読む

プロジェクトテスト

下記、イベントに出席します。

新潟三大学合同卒業設計展 Session! 企画書

企画主旨:

新潟県内の三大学の建築を専攻する学生が集まり合同卒業設計展を開催する。本卒業設計展は企画・運営をすべて学生が自主的に行うイベントである。卒業設計 は問題意識やテーマが出展者ごとに異なることが単一の視点からは評価しがたく、異なった立場の人や、学ぶ環境の異なる他大学と意見を交換する機会は貴重で ある。

本展覧会では『Session!』というテーマのもと、講評会やシンポジウムを介し、多様な視点からの作品の捉え方を理解することで今後の活動の契機とすることを目的とする。

会期:2009 年2月27 日( 金)~3月1 日( 日)

(27 日12:30‒19:00 28 日9:30‒17:00 1 日9:30‒17:00)

参加大学:新潟大学、長岡造形大学、新潟工科大学

会場:NST 新潟総合テレビ社屋 ゆめホール(新潟県新潟市中央区八千代2-3-1)

イベント:

卒業設計作品展示/2月27日(金)~3月1 日(日)

模型・パネルによる作品展示。ワークショップ形式で、来場者が好きな作品について投票・コメントを行う。

三大学合同講評会『建築のこれから』 / 2 月28 日( 土)

建築・都市に関わる分野のゲストを招き、講評会を行う。ゲストが会場を巡回して、それぞれの作品の講評を行う。

巡回後、全出品者(30 作品程度)の中から9 名を選出し、プレゼンテーション及び講評を行う。

ゲストクリティーク:アニリール・セルカン(東京大学大学院助教)

中谷正人(建築ジャーナリスト)

松田達( 建築家)

コーディネーター:岩佐明彦(新潟大学工学部准教授)

シンポジウム『地方都市/ 新潟のこれから』 / 3 月1 日(日)

地方都市で活動する様々な分野のゲストを招き、学生や来場者とトークセッションを行う。ゲストの活動紹介をきっかけに新潟という地方都市のこれからについて議論を行う。

当日はゲスト一人ずつの講演を学生が聞き、質疑応答にて意見の交換を行う。

ゲスト講演者:アニリール・セルカン(東京大学大学院助教)

小川峰夫( 建築家)

東海林健(建築家)

松田達( 建築家)

問合せ 新潟三大学合同卒業設計展実行委員会

担当: 高坂 直人

e-mail nao-l.melanin@hotmail.co.jp

新潟三大学合同卒業設計展 Session! 企画書

企画主旨:

新潟県内の三大学の建築を専攻する学生が集まり合同卒業設計展を開催する。本卒業設計展は企画・運営をすべて学生が自主的に行うイベントである。卒業設計 は問題意識やテーマが出展者ごとに異なることが単一の視点からは評価しがたく、異なった立場の人や、学ぶ環境の異なる他大学と意見を交換する機会は貴重で ある。

本展覧会では『Session!』というテーマのもと、講評会やシンポジウムを介し、多様な視点からの作品の捉え方を理解することで今後の活動の契機とすることを目的とする。

会期:2009 年2月27 日( 金)~3月1 日( 日)

(27 日12:30‒19:00 28 日9:30‒17:00 1 日9:30‒17:00)

参加大学:新潟大学、長岡造形大学、新潟工科大学

会場:NST 新潟総合テレビ社屋 ゆめホール(新潟県新潟市中央区八千代2-3-1)

イベント:

卒業設計作品展示/2月27日(金)~3月1 日(日)

模型・パネルによる作品展示。ワークショップ形式で、来場者が好きな作品について投票・コメントを行う。

三大学合同講評会『建築のこれから』 / 2 月28 日( 土)

建築・都市に関わる分野のゲストを招き、講評会を行う。ゲストが会場を巡回して、それぞれの作品の講評を行う。

巡回後、全出品者(30 作品程度)の中から9 名を選出し、プレゼンテーション及び講評を行う。

ゲストクリティーク:アニリール・セルカン(東京大学大学院助教)

中谷正人(建築ジャーナリスト)

松田達( 建築家)

コーディネーター:岩佐明彦(新潟大学工学部准教授)

シンポジウム『地方都市/ 新潟のこれから』 / 3 月1 日(日)

地方都市で活動する様々な分野のゲストを招き、学生や来場者とトークセッションを行う。ゲストの活動紹介をきっかけに新潟という地方都市のこれからについて議論を行う。

当日はゲスト一人ずつの講演を学生が聞き、質疑応答にて意見の交換を行う。

ゲスト講演者:アニリール・セルカン(東京大学大学院助教)

小川峰夫( 建築家)

東海林健(建築家)

松田達( 建築家)

問合せ 新潟三大学合同卒業設計展実行委員会

担当: 高坂 直人

e-mail nao-l.melanin@hotmail.co.jp

ホームページをリニュアルしました。